——–Inhalt von „Clio“:

1. Einleitung

2a. Was ist „Geschichte“?

2b. Wozu „Geschichte“?

3. Philosophie und Geschichte

4. Apropos: „Fortschritt“ (Grußbotschaft des SR zum 100jährigen Gedenken des Ersten Weltkriegs)

5. Krise, Fortschritt, Vision

6. „Friede auf Erden“ – ein Wort zum Pazifismus / + Essay „Und den Menschen ein Wohlgefallen“

7. Rückschritt – ja, bitte: vom Orientierungs- zum Realitätsverlust

8. Lokal, regional, national, kontinental und global – oder: Das Allgemeine findet sich im Konkreten – und umgekehrt, an Beispielen: 8.1 Frechen und die Industrie

8.2 lokales Baudenkmal als Hinweis auf eine weltgeschichtliche Entwicklung: Bahnhof Belvedere in Köln-Müngersdorf

9. Beurteilung von historischen Persönlichkeiten und persönliche Urteile; dazu die Anlage: „Ist die Debatte um Carl Diem beendet?“

9.1 Geschichte und Deutungshoheit

9.2 Historische Persönlichkeiten als Leitfiguren der Gegenwart?

10. Demokratie – war und ist sie eine überschätzte Regierungsform?

11. Was macht ein(e) HistorikerIn?

.

1. Einleitung

Clio oder Klio ist in der griechischen Mythologie eine der neun Musen, die die Inspiration des Kulturlebens versinnbildlichen. Die Muse Clio ist zuständig für den Bereich Geschichtsschreibung.

Clio oder Klio ist in der griechischen Mythologie eine der neun Musen, die die Inspiration des Kulturlebens versinnbildlichen. Die Muse Clio ist zuständig für den Bereich Geschichtsschreibung.

Hier sind aber nicht Teilbereiche oder Einzelbetrachtungen historischer Vorgänge und Ereignisse das Thema, vielmehr geht es auf „Clio“ um eine grundsätzliche Betrachtung und Reflexion von Geschichte an sich. Man könnte auch sagen: Schwerpunkt dieser (Unter-) Seite von fu-frechen.de ist eine geschichtsphilosophische Sicht. Darum geht diese Seite am Welttag der Philosophie online.

Eine geschichtsphilosophische Sicht – was bedeutet das konkret?

1. Geschichte als solche wird zum Thema gemacht, wir fragen nach dem Sinn von Geschichte und von „Geschichte“ als Wissenschaft sowie als Unterrichtsfach.

2. Wir wollen unsere Überlegungen nicht abgehoben-wissenschaftlich oder elitär-philosophisch formulieren, sondern – im Sinne des Bildungs-Anliegens der F.U.F. – möglichst allgemeinverständlich reden. Sprache dient schließlich in erster Linie der Kommunikation und weniger der Selbstdarstellung.

Wenn wir also über Geschichte reden wollen, müssen wir uns natürlich darüber klar sein, was wir unter „Geschichte“ genau verstehen..

2a. Was ist „Geschichte“?

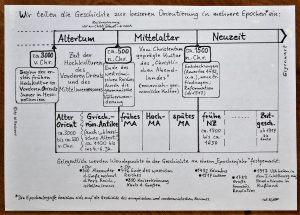

„Geschichte“ wird in Schulbüchern meist von „Geschehen“ hergeleitet, also befasst sich das Fach „Geschichte“ mit dem, was in der Vergangenheit geschehen ist. Bevor nun die SchülerInnen über dieses Geschehen und über das Fach schlechthin diskutieren können, müssen sie erst einmal einiges Geschehen kennenlernen, es durch Epochenbegriffe gliedern und sich einen groben Überblick verschaffen. (Dazu gibt es einen Beitrag im >Blog: „Wie war das noch…“ Daraus zeigen wir hier die Übersichts-Grafik noch einmal:)

Dann erst lernen sie auch die Methoden kennen, mit denen HistorikerInnen ihre Informationen und Erkenntnisse aus und über vergangene Zeiten gewinnen. Da steht ganz obenan und im Zentrum der Forschung die Auswertung von Quellen. Unter einer „Quelle“ verstehen HistorikerInnen einen Text oder ein Bild oder ein Tondokument, aus dem die Vergangenheit zu uns spricht. Dazu gehören auch Gegenstände, z.B. Münzen. Diese Informationsquellen sollten möglichst nahe am Geschehen entstanden sein, damit wir möglichst aus erster Hand von Ereignissen und Vorgängen erfahren.

Zu beachten ist dabei, dass die untersuchten Quellen oft nicht neutral und nicht immer gut informiert berichten, sondern parteiisch einen bestimmten Standpunkt vertreten und/oder nur einen Teil des Geschehens wiedergeben können (oder wollen). Selbst bei großem Bemühen um „objektive“ Berichterstattung ist der zeitnah berichtende Mensch befangen in seiner Denk- und Sichtweise. Man muss also in der Quellenkritik Fragen berücksichtigen wie: Wer berichtet hier? Was kann er/sie zu jenem Zeitpunkt wissen? Welche Absichten verfolgt der/die VerfasserIn der Quelle? u.a.m. Nur so kann die Möglichkeit eingegrenzt werden, dass sehr subjektive oder tendenziöse Quellen oder sogar Propaganda als Tatsachenberichte fehlgedeutet werden.

Beispiel: Pharao Ramses II. ließ in einem Relief seine großen Erfolge in Stein meißeln, darunter seinen Sieg in der Schlacht von Kadesch über die Hethiter. Ein Tatsachenbericht in Bildern? Nein, nach Erkenntnissen der Forschung ging diese große Schlacht unentschieden aus, der Pharao „verkaufte“ sie seinen Untertanen trotzdem als Sieg. Das Relief muss also durch kritische Bewertung (= Quellenkritik) in seiner Aussage als Beschönigung, Lobhudelei, Propaganda gedeutet werden.

Hätten wir nicht Informationen aus anderen Quellen, dann könnten wir den Wahrheitsgehalt dieser Darstellung nicht überprüfen. Das zeigt: Wir brauchen möglichst viele Quellen, um zu einer einigermaßen zuverlässigen Bewertung zu kommen — ähnlich dem Kriminalisten, der möglichst viele Zeugenaussagen und dazu noch die Spurenlage am Tatort auswertet. Letzteres ist Aufgabengebiet der Archäologie. Die liefert dem Historiker wichtige zusätzliche Informationen und Hinweise. Besonders bei der Untersuchung lange zurückliegender Epochen stützen sich Historiker auf Erkenntnisse der Archäologie.

möglichst viele Zeugenaussagen und dazu noch die Spurenlage am Tatort auswertet. Letzteres ist Aufgabengebiet der Archäologie. Die liefert dem Historiker wichtige zusätzliche Informationen und Hinweise. Besonders bei der Untersuchung lange zurückliegender Epochen stützen sich Historiker auf Erkenntnisse der Archäologie.

Früher definierte die Geschichtswissenschaft ihr Arbeitsfeld Geschichte als die Zeit, in der schriftliche Zeugnisse, also Schriftquellen, hinterlassen wurden. Davor lag die Vorgeschichte (ohne schriftliche Quellen). Doch längst hat sich diese strenge Abgrenzung als unpraktisch erwiesen. Wieso sollte sich ein Historiker z.B. nicht mit den Kelten befassen, die keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterließen, aber sehr wohl eine hochentwickelte Kultur hatten, während die zeitgleich wirkenden Römer aufgrund ihrer hinterlassenen Papyrus-Schriftrollen und in Stein gemeißelten Inschriften Gegenstand intensiver historischer Forschung sind?

Natürlich muss man für eine Quellenkritik des „Gallischen Krieges“ von Julius Cäsar nicht nur römische Quellen der Zeit heranziehen, sondern auch versuchen, Cäsars Aussagen über seine keltischen Gegner durch andere Quellen und archäologische Erkenntnisse zu überprüfen. Diese Erkenntnisse erweiterten und erweitern sich im Laufe der Jahre durch neue Ausgrabungen. Dabei stößt man auf manche Irrtümer Cäsars und auch auf manche propagandistische Verfälschung, und selbstverständlich fragt man sich: Warum schrieb Cäsar überhaupt dieses Buch? Antwort: Er wollte sich dem römischen Senat und anderen gebildeten Römern als erfolgreicher Feldherr im Dienste des römischen Imperiums präsentieren — und damit seine weitere politische Karriere fördern.

Wir sehen schon: Geschichte ist eigentlich nicht der Bericht von vergangenem Geschehen, sondern oft nur der vorläufige Stand der Ermittlungen, der gegenwärtige Stand der Forschung. Wir müssen also der Genauigkeit halber sagen: Geschichte ist unsere Sicht der Vergangenheit auf der Grundlage des Forschungsstandes (ausführlicher in: W. Reinert, DIE BEATUS-CHRONIK, S. 93 ff.) Soweit die Definition für’s Erste.

2b. Wozu Geschichte?

Das „Was“ ist soweit geklärt, bleibt noch das „Warum“: Genauer: Wozu soll Geschichte gut sein, was bringt uns die Beschäftigung mit Vergangenem überhaupt? Genügt es nicht, im Hier und Jetzt zu leben und alles zu nehmen, wie es kommt?

Und außerdem ist sowieso Manchem die Geschichte in der Schule verleidet worden, weil der Lehrer unsympathisch war, weil die Lehrerin nur ihre Lieblingsthemen behandelt hat, weil man soviele Daten lernen sollte, oder weil man aus Schul-Unlust glaubte, man könnte „Nebenfächer“ auf der linken Pobacke absitzen und sich mit der Konzentration auf die „Hauptfächer“ über die Schulzeit bringen.

Wie uns „Geschichte“ bereichert, fand ich gut formuliert bei J. Rohlfes:

Historisch bewusst leben heißt: das Vergangene im Gegenwärtigen wahrnehmen. Damit verbindet sich die Einsicht, dass fast alle uns derzeit beschäftigenden Phänomene und Probleme eine historische Herkunft haben, die nur der Naive für belanglos hält. (Umrisse einer Didaktik der Geschichte. 3. 1973, S. 138)

Die Dinge auch in ihrer historischen Dimension erfassen bedeutet meist, ein tieferes Verständnis zu entwickeln und frühere Erfahrungen mit einem Problem nutzbar zu machen. Das bedeutet ferner, den Blick zu schärfen für Entwicklungsprozesse: Die Dinge oder Zustände sind nicht fertig vom Himmel gefallen, sondern haben eine Entwicklung durchlaufen, die man vielleicht schon frühzeitig heraufziehen sah oder hätte sehen können.

Die Dinge in ihrer historischen Dimension wahrzunehmen schärft oft auch den Sinn für eine multiperspektivische Betrachtung: Man versucht, sich bei der Betrachtung einer historischen Situation in verschiedene Parteien hineinzuversetzen und deren Standpunkte bzw. deren Gründe für ihre Haltung und ihr Handeln zu verstehen, ihre Interessen zu erkennen. Mit dieser Sicht kann man evtl. kreative Lösungsvorschläge zu einem ähnlichen, aktuellen Problem entwickeln und auf den Tisch bringen, ohne dabei gleich einen Teil der Betroffenen vor den Kopf zu stoßen und in Abwehrhaltung zu versetzen. Im günstigen Fall gelingt dann ein Interessenausgleich, eine friedliche Entschärfung oder gar Bereinigung eines Konflikts. Das gilt nicht nur für’s Politische, das kann auch im Geschäfts- und Privatleben weiterhelfen.

3. Philosophie und Geschichte

Was ist nun der Gegenstand der Betrachtung von Philosophie in Bezug auf Geschichte? Es geht nicht allein um die Frage, ob eine Befassung mit Geschichte Sinn macht, sondern auch, welcher Sinn hinter der Geschichte steht, und ob und wie wir diesen Sinn erkennen  können.

können.

Das sind zweifellos philosophische Fragen, denn sie nehmen das Ganze in den Blick, nicht die Fragen nur einer einzelnen Wissenschaft. Warum wir uns mit Geschichte befassen (sollten), wird kurz und übersichtlich schon in dem Buch DIE BEATUS-CHRONIK (S. 98) erklärt. Wir werden dadurch auch zum Nachdenken über uns selbst angeregt (Woher kommen wir, wohin gehen wir?) und darüber hinaus zu der Frage: Hat die ganze Geschichte der Menschheit, ja der Welt, überhaupt einen Sinn, und wenn ja, welchen?

Diese Sinnfrage hat natürlich schon viele Menschen vor uns beschäftigt. Im Christentum orientierte man sich dabei an der Bibel, die nicht von Geschichte in unserem heutigen Sinne spricht, sondern von Heilsgeschichte. Soll heißen: Gott hat die Welt nicht nur geschaffen, er bestimmt auch ihr Ende. Die Heilsgeschichte ist auf ihr Ziel gerichtet, das Weltende mit dem Weltgericht. Bis dahin durchläuft sie mehrere Epochen, nämlich die Zeit des Alten Testaments, die des Neuen, und die Zeit danach bis zur Wiederkehr des Jesus Christus als Weltenrichter  (vgl. ebda., S. 10).

(vgl. ebda., S. 10).

Diese Heilsgeschichte kennt keine historische Entwicklung in unserem heutigen, wissenschaftlichen Verständnis. So sah z.B. Martin Luther (im frühen 16. Jahrhundert) noch ein „irdisches Jammertal“ ohne Entwicklung bis zum Jüngsten Gericht. Die heute vorherrschende Sicht ist eine säkulare, die Gottes Wirken oder Eingreifen (da nach wissenschaftlichem Verständnis nicht beweisbar) unberücksichtigt lässt und die Geschichte als Menschheitsgeschichte sieht, in der man nachvollziehbare Regeln oder Gesetzmäßigkeiten zu finden sucht, nach denen sich diese Entwicklung vollzieht.

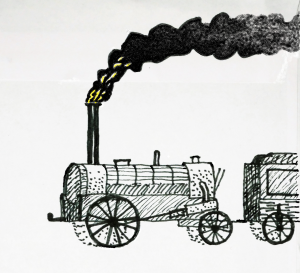

Eine dieser Gesetzmäßigkeiten fußt auf dem Fortschrittsgedanken. Diesen erbte die moderne Geschichtswissenschaft vom 19. Jahrhundert, in dem sie selbst entstand. Angesichts der Entwicklung der menschlichen Zivilisation, insbesondere der wissenschaftlich-technischen Entwicklung, griff die Vorstellung vom Fortschritt in der Geschichte im 19. Jahrhundert in Europa um sich. Man glaubte, dass eine allgemeine Höherentwicklung auf allen Gebieten der Zivilisation stattfinde, und dass Europa an der Spitze dieser Entwicklung stehe.

Das marxistische Modell, das im selben Jahrhundert entstand, sah in der Menschheitsgeschichte eine Abfolge von Klassenkämpfen bis hin zum Kapitalismus, der abgelöst werde durch eine Phase des Sozialismus, die zum Kommunismus als höchstem Ziel der Geschichte hinführe. Der kommunistische Endzustand werde keine Klassenkämpfe mehr kennen, da alle Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen könnten und die Klassenunterschiede beseitigt seien. (Manche Kritiker meinen: Dieses Modell zielt wie die christliche Heilsgeschichte auf einen Endzustand.)

Inzwischen sind Staaten, in denen kommunistische Bewegungen die Macht übernahmen, nicht in der Lage gewesen, eine überzeugende Alternative zu anderen Systemen aufzubauen, d.h. eine menschlichere Gesellschaft mit einer stabilen Grundversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Der „Ostblock“ ist von der politischen Landkarte verschwunden, China auf dem Weg in eine teilkapitalistische Ordnung, Nordkorea ein Macht(anbetungs)apparat mit einer zeitweise hungernden Bevölkerung, und Kuba (auch durch den fortwährenden Boykott der nahen USA) wirtschaftlich kaum lebensfähig.

Bisher haben Staaten, in denen eine gesellschaftliche Utopie zur bestimmenden Ideologie erhoben wurde, keine bleibenden Nachweise der Realisierung ihrer Ziele vorgelegt. Machteliten wurden gestürzt, aber neue bildeten sich, die auch wiederum meist ihre privilegierte Stellung zum persönlichen Vorteil nutzten und Kritik unterdrückten (aktuelle Beispiele: China, Venezuela). Das betrifft nicht nur säkulare Ideologien, sondern auch religiöse, also die von Gottesstaaten: Der Iran ist ein Beispiel dafür, wie die neuen Machteliten ein Land ausplündern, dessen Reichtum hätte gerechter verteilt werden können.

Man kann sich, mit Blick auf viele Länder, in denen die Bevölkerung in Umstürzen große Opfer brachte, stirnrunzelnd fragen, ob es sich für ebendiese Bevölkerung gelohnt hat, oder ob unterm Strich nur andere Eliten an die Macht kamen und sich daran klammerten. Die eigentliche Frage ist, ob es weiterhin Ausbeutung und Unterdrückung gab, oder doch ein besseres Leben für die große Mehrheit… Oder reicht es, sich damit zu trösten, dass nach der Revolution die eigene Partei oder die eigene Religion den Staat beherrscht? In manchen Staaten haben die Revolutionäre, an der Macht etabliert, die Probleme des Landes auch nicht unter Kontrolle bekommen und das Volk mit Parolen und Meinungsmanipulation ruhig zu stellen versucht.

Wie unsere Zeit später, sagen wir: in 50 oder hundert Jahren von HistorikerInnen gesehen und bewertet werden wird, lässt sich schwer voraussagen. Die sogenannte Globalisierung hat nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen, sie weist auch die politischen Machteliten in ihre Schranken, sofern diese nicht zugleich auch wirtschaftliche Macht besitzen, d.h. Einfluss auf die globalen Geldströme nehmen können. Vielleicht wird man daher unsere Zeit später als die Machtübernahme des Großen Geldes sehen, die Epoche der GGG (globalisierte Geldgier).

Vielleicht steht uns aber auch noch ein großer Crash bevor, indem dieses System, wenn es unreguliert wuchert, an sich selbst erstickt. Wer weiß? Es liegen uns nach meiner Kenntnis keine Denkmodelle vor, die uns den tieferen Sinn hinter diesen Vorgängen in einem Deutungszusammenhang erklärten, der nicht auf religiösen Grundannahmen fußte. Dabei scheint es dem menschlichen Geist keine Ruhe zu lassen, einen Sinn hinter alldem zu suchen und die Geschichte in diesem Sinne zu deuten. In früheren Jahrhunderten war man gewohnt, im Zweifel hinter allen unerklärlichen Ereignissen Gottes Fügung zu sehen. Dann kamen, wie oben erwähnt, säkulare Geschichtsdeutungen auf.

Dahinter steht immer der Wunsch, Geschichte habe einen Sinn und eine (vielleicht dem ersten Blick verborgene) Entwicklung. Schon die Einteilung der Geschichte in Epochen ist ein Deutungsversuch. Selbst Anfang der 1990er Jahre deuteten Viele den Zusammenbruch des Ostblocks als Beginn einer friedlichen Ära, gar einer ersehnten Welt-Friedens-Endzeit, sozusagen eine säkulare Erlösung der Menschheit von menschengemachten Plagen. Inzwischen sehen Alle, dass diese Erlösung ausblieb.

Vielleicht erübrigt sich die Sinnsuche aber auch demnächst, sollte aus den Tiefen des Alls ein großer Brocken auf unseren Planeten zufliegen, den wir nicht davon abhalten können, die Erde zu treffen. Dann ginge es uns wie den Dinosaurieren, die einst die Erde beherrschten, aber durch einen gewaltigen Kometeneinschlag und seine Folgen ausgelöscht wurden. Das wäre auch für uns das Ende der Geschichte. So gesehen, sollten wir nichts für garantiert und selbstverständlich halten.

Der Sinn der Geschichte könnte darin liegen, dass wir versuchen, ihr eine positive Richtung zu geben: positiv im Sinne einer humanen, d.h. zugleich vernünftigen und menschlich mitfühlenden Ordnung. Dazu müssten aber mehr Menschen bereit sein, gewohnte Egoismen zu überwinden und die Vorteile einer ausgleichenden, Konflikte entschärfenden, multilateral vereinbarten Ordnung zu erkennen und zu schätzen.

S. R.

.

4. Apropos: „Fortschritt“

Grußbotschaft des SR zum 100jährigen Gedenken des Ersten Weltkriegs

.

Wer ein wenig länger darüber nachdenkt, dem stellt sich der Begriff „Fortschritt“ als ein problematischer dar. Denn dieser Begriff ist außerordentlich wertungsschwanger: Es hängt ganz vom Weltbild und den Wertvorstellungen des Betrachters ab, was er als Fortschritt bezeichnet und was nicht. Und daher gilt auch für die Geschichte: Was als „historischer Fortschritt“ gilt, ist eine Frage der Bewertung aufgrund vorgefasster Ansichten.

vom Weltbild und den Wertvorstellungen des Betrachters ab, was er als Fortschritt bezeichnet und was nicht. Und daher gilt auch für die Geschichte: Was als „historischer Fortschritt“ gilt, ist eine Frage der Bewertung aufgrund vorgefasster Ansichten.

Es bedarf eines „Zivilisationsbruches“, um solche Bewertungen ins Wanken zu bringen. So wurde der vorherrschende, optimistische Fortschrittsglaube am Ende des „langen 19. Jahrhunderts“ durch den  Untergang der angeblich unsinkbaren „Titanic“ 1912 schon ein wenig angekratzt, aber erst nachhaltig ins Wanken gebracht durch die Katastrophe des Ersten Weltkriegs (1914-18) mit seinem nie zuvor gekannten Massenschlachten, als der waffentechnische Fortschritt, der zuvor Europas Großmächte zu Kolonial- und Weltmächten werden ließ, sich nun in Europa selbst verheerend auswirkte.

Untergang der angeblich unsinkbaren „Titanic“ 1912 schon ein wenig angekratzt, aber erst nachhaltig ins Wanken gebracht durch die Katastrophe des Ersten Weltkriegs (1914-18) mit seinem nie zuvor gekannten Massenschlachten, als der waffentechnische Fortschritt, der zuvor Europas Großmächte zu Kolonial- und Weltmächten werden ließ, sich nun in Europa selbst verheerend auswirkte.

Sicher, es gab auch dann noch, gerade hierzulande, etliche Unbelehrbare, geprägt von einem militaristischen Männlichkeitskult, die von „Stahlgewittern“  in den Schützengräben bramarbasierten und den immensen Kriegsschäden einen angeblichen moralischen Gewinn gegenüberstellten. Die dann gern die „Dolchstoßlegende“ aufgriffen, somit Ursache und Wirkung der Kriegsniederlage vertauschten, und später Hitlers Revanche-Parolen zujubelten. Diese „Männlichkeit“ war Starrsinn anstelle von Einsicht: Leid sollte mit noch mehr Leid „geheilt“ werden — ein Unsinn mit fatalen Folgen.

in den Schützengräben bramarbasierten und den immensen Kriegsschäden einen angeblichen moralischen Gewinn gegenüberstellten. Die dann gern die „Dolchstoßlegende“ aufgriffen, somit Ursache und Wirkung der Kriegsniederlage vertauschten, und später Hitlers Revanche-Parolen zujubelten. Diese „Männlichkeit“ war Starrsinn anstelle von Einsicht: Leid sollte mit noch mehr Leid „geheilt“ werden — ein Unsinn mit fatalen Folgen.

Anderen gab der Zivilisationsbruch des Ersten Weltkriegs zu denken, und sie hofften auf Einsicht und z.B. den Impuls zur Völkerverständigung, den die Einrichtung des Völkerbundes mit Sitz in Genf versprach. In Deutschland blieb die Parole „Nie wieder Krieg“ leider die Maxime einer Minderheit. Ein Großteil der Bevölkerung sah Deutschland durch den Versailler „Diktatfrieden“ hart und ungerecht behandelt und gedemütigt. Das war bekanntlich der Nährboden, auf dem rechtskonservative, chauvinistische und revanchistische Kräfte wuchsen, denen sich Hitler als Führer andiente.

Mit der totalen Niederlage im Zweiten Weltkrieg, so könnte man meinen, sei endlich in allen Köpfen die Einsicht durchgebrochen, dass Deutschland auf einen falschen Weg geführt worden war. Aber selbst danach gab es noch einen braunen Bodensatz in Nachkriegs(West-)deutschland, der die demokratische Ordnung ablehnte und meinte, sie sei abzulehnen, weil von den Siegermächten aufgezwungen. Immer noch spukte das Versailles-Syndrom in diesen Köpfen, die einfach nicht fähig zum Umdenken waren, die an überalterten Denkschemata festhielten und sich nicht an humanen Grundprinzipien (Menschenrechte) orientieren wollten.

Was heißt das im Hinblick auf den Begriff „Fortschritt“? Zunächst einmal: Wenn man eine Entwicklung hin zu einer humaneren Staats- und auch Weltordnung als Fortschritt sieht (darauf müsste man sich schon einigen), dann hat das 20. Jahrhundert mit seinen beiden Weltkriegen bei vielen Menschen durch schmerzliche Erfahrungen einen Lernprozess in Gang gesetzt, wenn nicht sogar frühere Annahmen bestätigt, die in zwei Grundforderungen münden:

-

- Krieg darf keine Option der Politik sein.

- Eine gerechtere Ordnung des Interessen-Ausgleichs entschärft oder vermeidet Konflikte, die zu Spannungen und Kriegen bzw. Bürgerkriegen führen könnten.

Wie wir alle wissen, haben wir auf diesem Weg des humanitären Fortschritts bis heute nur(?) Teilerfolge erzielt. Für manche Gegenden der Welt sieht es derzeit düster aus, sie machen gerade schmerzhafte Erfahrungen, die wir in Europa hinter uns haben. Ob sie wenigstens aus ihren eigenen Erfahrungen lernen? Oben wurde ja schon erwähnt, dass es selbst in Deutschland lernresistente Menschen gibt, die, statt sich ihres Verstandes zu bedienen, lieber dumpfen Gefühlswallungen folgen und die einfachsten Parolen für die besten halten (zu besichtigen z.B. bei Neonazi-Aufmärschen).

Leider hängt der Fortschritt nicht nur von der Einsicht einzelner Personen ab, sondern auch von der Entwicklung politischer und wirtschaftlicher Machtverhältnisse. Wo machtpolitische und wirtschaftsimperialistische Interessen durchgesetzt werden, da werden immer wieder Minderheiten und ganze Völker Opfer von Gier und Egoismus. Zwar wurden nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs die Vereinten Nationen (UNO) eingerichtet, aber auch im Sicherheitsrat der UNO werden Machtspiele gespielt, sodass oft Hilfe für Menschen in Krisengebieten verzögert oder blockiert wird.

Was bleibt zu tun? Um den humanitären Fortschritt zu unterstützen, müssen die vielen betroffenen Menschen zu verhindern suchen, dass sich zuviel Macht in den Händen Weniger konzentriert, weil Macht leicht dazu verführt, sie zu persönlichen oder gruppenegoistischen Zwecken einzusetzen. Diese Gefahr wurde schon in der ersten Demokratie der Geschichte im antiken Athen erkannt, und man suchte ihr mit dem Scherbengericht zu begegnen, das zu mächtig gewordene Politiker für zehn Jahre verbannen konnte.

Machtkonzentration verführt auch dazu, schwächere Kräfte unterzubuttern, z.B. Minderheiten in einem Staat zu unterdrücken, ihnen die politische Mitsprache zu verwehren, ihre Sprache offiziell (in Medien, staatlichen Behörden und Schulunterricht) zu verbieten, ihnen die kulturelle Identität zu rauben. Stalin ging sogar so weit, im Vielvölkerstaat Sowjetunion durch Zwangsumsiedlungen ganze Völker zu zerstreuen. So erging es u.a. den Krimtataren; die später Zurückgekehrten wurden durch Zuzug vieler Russen zur Minderheit auf der Krim. Daraus leitete Putin im Februar 2014 den Anspruch ab, die Krim sei russisch – und habe schon Jahrhunderte zu Russland gehört – und sprach am 18. März 2014 bei der Annexion der zur Ukraine gehörenden Krim sogar von einer „Wiedervereinigung“.

Ein solches Vorgehen und solche vorgeschobenen Rechtfertigungen sind uralt und kein historischer Fortschritt, sondern ein Rückfall in eigentlich überholte Muster von Großmachtpolitik. Selbst wenn ein Großteil der russischen Bevölkerung Putins Muskelspielen und seinem Auftreten als „starker Mann“ Beifall spendet: Das hat mit Demokratie oder Politik zum Wohle Aller nichts zu tun, und nur Menschen, die in einem Land ohne demokratische Erfahrung oder Tradition leben, die quasi nur gute und schlechte Zaren kennen, können sich über so einen „starken Mann“ an der Spitze freuen – und beten, dass er sich als guter Zar erweisen möge.

Nun ist eine Staats- oder Regierungsform kein absoluter Wert an sich, denn die entscheidende Frage der Bewertung, die oben schon gestellt wurde, muss natürlich lauten: Was bringt diese für die Menschen in diesem Staat? Schafft sie Ausgleich, oder nutzt sie Macht, um einen Teil der Bevölkerung auf Kosten eines anderen zu bevorzugen? Es dürfte klar sein, dass eine moralische Bewertung sich allein an diesem Kriterium orientiert. Diesem Kriterium muss sich selbst ein demokratisch verfasster Staat stellen: Es reicht nicht zu sagen, wir haben eine Demokratie, und daher sind wir automatisch ein guter Staat und ein guter Partner in den internationalen Beziehungen.

Eine funktionierende Demokratie erfordert nämlich auch wache Demokraten, die den Beauftragten (Abgeordneten und Regierenden) auf die Finger sehen, und überhaupt eine wache Öffentlichkeit, die sich dessen bewusst ist, dass man sich nach Wahlen nicht zurücklehnen und die Beauftragten einfach machen lassen kann. Fortschritt misst sich daran, in welchem Maße Demokratie verwirklicht ist, und wie frei in einem öffentlichen Diskurs über die richtige Politik debattiert wird. Das ist ein wichtiges Merkmal einer lebendigen Demokratie, die nicht nur auf dem Papier steht. (mehr siehe unten >10.)

Was moderne Menschen unter Fortschritt verstehen sollten, ist damit hinreichend geklärt. Eingangs stellten wir fest, dass Viele unter „Fortschritt“ verschiedene Dinge verstehen, allgemein  gesprochen könnte man sagen: Jeder versteht darunter eine Entwicklung, die auf dem Weg zu einem von ihm ins Auge gefassten Ziel ein Stück weiter führt. In der Geschichte heißt das: Je nach dem, welchem Geschichtsmodell ich anhänge, sehe ich ein Ereignis oder eine Entwicklung als Fortschritt oder auch als Rückschritt an.

gesprochen könnte man sagen: Jeder versteht darunter eine Entwicklung, die auf dem Weg zu einem von ihm ins Auge gefassten Ziel ein Stück weiter führt. In der Geschichte heißt das: Je nach dem, welchem Geschichtsmodell ich anhänge, sehe ich ein Ereignis oder eine Entwicklung als Fortschritt oder auch als Rückschritt an.

Beispiel: Für Kommunisten hat es um 1990 mit der Auflösung des Ostblocks und dem sogenannten Sieg des Kapitalismus einen historischen Rückschritt gegeben, während Anhänger eines demokratischen Sozialismus sagen, einen echten Sozialismus habe es ja gar nicht gegeben (obwohl die DDR-Oberen in der Spätphase dauernd vom „real existierenden Sozialismus“ sprachen), und um den Kommunismus mit stalinistischen Zügen sei es nicht schade. Im übrigen dürfen Vertreter verschiedener Spielarten des Marxismus weiter über Ziel und Wege dorthin streiten.

Das oft bemühte „Rad der Geschichte“ dreht sich weiter, und für Manche ist es schlicht nur das Rad des Schicksals, oder des Glücks, das eine Mischung aus Fortschritt und Rückschlägen bereithält, dessen Lauf man aber nicht aufhalten könne. Doch unser Hirn neigt nun mal dazu, einzelne Beobachtungen und Fakten irgendwie in einen Zusammenhang zu bringen und in ein System einzuordnen. Und daher waren und sind viele Denker darum bemüht, doch hinter der Geschichte einen Sinn zu entdecken.

Da erhebt sich die Frage: Sind wir überhaupt in der Lage, in oder hinter der Geschichte Prinzipien und Regeln zu erkennen? Und wenn ja, was tun wir daraufhin? Hegel äußerte dazu eher resignierend: „Die Geschichte hat noch nie etwas anderes gelehrt, als dass die Menschen nichts aus ihr gelernt haben.“ Und im Hinblick auf „Fortschritt“ äußerte der Dichter Robert Musil ebenso treffend wie sarkastisch: „Wir irren vorwärts.“

Paradoxerweise spornen uns aber solche Erkenntnisse erst recht dazu an, uns mit Geschichte zu beschäftigen. Denn wir denken: Das kann doch nicht alles umsonst gewesen sein — wir können, ja müssen doch aus den Erfahrungen der Menschheit lernen! Schon Cicero sprach von der Geschichte als Lehrmeisterin. Dann, hoffentlich, brauchen wir nicht ständig das Rad neu zu erfinden, oder immer wieder unter denselben Fehlern zu leiden.

Und vielleicht können wir die Welt sogar ein Stück weit verbessern – zum Wohle aller Menschen. Also: positiv denken! —

S.R., 01.01.2014, aktualisiert 31.03.2014

.

5. Krise, Fortschritt, Vision

„Da haben wir’s mal wieder!“ rief ich kopfschüttelnd vor dem Fernseher, als Auszüge von Putins Rede anlässlich der aktuellen Entwicklung der Krise in der Ukraine und der Annexion der Krim durch Russland gesendet wurden. Da wurde die Geschichte bemüht und als Argumentations-Steinbruch benutzt: Man pickt sich heraus, was einem in den Kram passt, und ignoriert, was nicht passt.

Man pickt sich heraus, was einem in den Kram passt, und ignoriert, was nicht passt.

Wir Deutsche, sagte Russlands Präsident Putin, müssten doch Verständnis haben für diese „Wiedervereinigung“ der Krim mit Russland. (Er meinte damit 1990, nicht 1938.) Wo geltendes Völkerrecht die bestehenden Staatsgrenzen schützt, schieben Machtpolitiker gern vor, notleidenden oder drangsalierten „Landsleuten“ helfen zu müssen, indem man sie, nein, das Territorium, in dem sie leben, „heim ins Reich“ holt. Die Krim, egal wieviele Russischsprechende dort leben, ist völkerrechtlich Teil der Ukraine – egal, wie lange schon, und egal, wie lange sie vorher zum russischen Staatsgebiet gehörte.

Nach der Heim-ins-Reich-Logik jedoch müssten die Krim-Tataren Russen und Ukrainer von der Halbinsel werfen und sich „ihr“ Land zurückholen; d.h. die von Stalin brutal nach Sibirien deportierten Tataren müssten alle auf die Krim zurücksiedeln. Und die Türkei könnte Anspruch erheben, weil die Krim lange Teil des Osmanischen Reiches war. Und so kann es weitergehen: Wer hat noch nicht, wer will nochmal historisch begründete Ansprüche erheben? Bitte hinten anstellen!

Die deutschsprachige Bevölkerung in Ostbelgien, im Versailler „Diktatfrieden“ 1919 von Deutschland abgetrennt, müsste nach der Heim-ins-Reich-Logik ja nichts sehnlicher wünschen, als von Deutschland annektiert zu werden. Tut sie aber nicht! Im Gegenteil, im spaltungsbedrohten Belgien, wo die Flamen aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Staatsverband ausscheren wollen, sind die ehemaligen Deutschen im Osten Belgiens sogar die besten Belgier überhaupt: Sie sehen keinen Sinn darin, den Staat zerbrechen zu lassen, und sie kommen als Minderheit in Belgien ganz gut zurecht.

Fragt man sich, warum denn die Ostbelgier sich nach Anschluss an Deutschland sehnen sollten, dann kommt man als vernünftiger Mensch ins Grübeln — es sei denn, man ist gedankenlos nationalistisch und chauvinistisch und meint, am deutschen Wesen müsse die Welt genesen, und Alle strebten selbstverständlich das höchste irdische Glück an, nämlich: zu Deutschlands Bevölkerung zu zählen. Solcher Sichtweise liegt aber eine Vermischung von Dingen zugrunde, die man trennen kann: Heimat, wo man aufgewachsen ist und sich zu Hause fühlt, ist ein emotionales Gut. Der Nationalstaat dagegen ist ein politisches Konstrukt, und nicht identisch mit Heimat. Denn letztere ist vor allem regional bestimmt und fragt nicht nach weiter gefassten Staatsgrenzen.

Die Ostbelgier, als Gebiet Eupen-Malmedy nach dem Ersten Weltkrieg zu Belgien geschlagen, haben keineswegs ihre Heimat verloren. Sie wurden nicht vertrieben, sie bekamen nur eine andere Staatszugehörigkeit. Und nachdem sie auch ihre deutsche Sprache wieder offiziell gebrauchen durften, fehlte ihnen eigentlich nichts — zumal Belgien von Anfang an mit Nachbar Deutschland in der EWG, später EU, sowie in der Nato Mitglied war.

Mal ehrlich: Wozu sind Staaten eigentlich da? Und was genau ist eine Nation? Wenn man mal alle emotionalen Momente, die pseudoreligösen Glaubensvorstellungen und allen Hurra-Patriotismus beiseite lässt, dann kann man erst wirklich darüber nachdenken.

Zunächst einmal: Die „Nation“ als Begriff ist historisch ein Kampfbegriff der Französischen Revolution von 1789, und unter der Losung „liberté, égalité, fraternité“ betonte man damals die Gleichheit aller Franzosen — im Gegensatz zu der Ständegesellschaft mit ihrer schroffen Ungleichheit und dem absolutistisch regierenden König an der Spitze. Die „Nation“ wurde also als innenpolitisch neue Konzeption verstanden, der Begriff richtete sich gegen ein veraltetes Herrschafts- und Gesellschaftsystem — und keineswegs gegen andere Nationen (die es im modernen Sinne auch noch nicht gab). Erst die Intervention ausländischer Truppen, die das alte Herrschaftssystem (das Ancien Régime) in Frankreich retten sollte, löste als Gegenbewegung den Krieg Frankreichs gegen europäische Staaten aus, der dann die Revolution auch in andere Länder exportieren sollte.

Daraus machte Napoleon bekanntlich einen Eroberungskrieg, der wiederum bei anderen Völkern antifranzösische Gefühle entstehen ließ; zugleich wollten diese aber auch die Errungenschaften der Französischen Revolution gewinnen oder behalten. So gab es in Deutschland zwar aufkommenden Nationalismus, der ein geeintes Deutschland wollte, zugleich aber auch die Forderung nach Abschaffung der vielen Fürstentümer mit absolutistischer Herrschaft, und die Gewährung bürgerlicher Freiheiten wie in Frankreich. In Deutschland und einigen anderen Ländern verband sich also die Idee der geeinten Nation mit Bürgerfreiheit. Somit war in dieser historischen Situation Nationalismus eine fortschrittliche politische Idee.

Später änderte sich das: Nachdem 1849 die Revolution in Deutschland wie in Österreich-Ungarn niedergeschlagen worden war und freiheitlich gesinnte Menschen verfolgt wurden, band man die Idee des Nationalstaates zunehmend an das Streben nach einem deutschen Kaisertum in einem konservativ geprägten Deutschland. Das wurde 1871 auch etabliert, der preußische König zugleich deutscher Kaiser. Nun war Nationalismus staatstragend und eher antidemokratisch. Er war auch antisozialistisch, denn Sozialisten und Sozialdemokraten waren international orientiert.

Da wir im Jahr 2014 an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren erinnern, sei auch erwähnt, dass sich damals fast alle Deutschen, auch die Mehrheit der Sozialdemokraten, dazu hinreißen ließen, dem Ruf unter die nationale Fahne zu folgen und die internationale Solidarität der Arbeiterklasse wie auch die allgemeine menschliche Solidarität hintanzustellen. In den kriegführenden Staaten ließen sich die Menschen großenteils freiwillig für das „Vaterland“ einspannen: Wir sind die „Guten“, die Menschen feindlicher Staaten die „Bösen“. Klingt das kindisch? Aha… dann sollte das zu denken geben!

Auf den Schlachtfeldern geschahen ab August 1914 Dinge, die sich kaum jemand in seinen schlimmsten Albträumen vorgestellt hatte. Menschen wurden zu Menschenmaterial, verheizt in einem Krieg, dessen Sinn — mal die Ehrenpusselei und Vaterlandsrhetorik beiseitegelassen — niemand plausibel darlegen konnte. Klar, es wurden am Kartentisch Kriegsziele gesteckt: Es ging den Strategen um Verschiebung von Staatsgrenzen, um Veränderung der Machtverhältnisse zwischen den europäischen Staaten, um Hegemonialträume. Aber was sollten die gewinnen, die Leib und Leben dafür einsetzten, die „verheizt“ wurden?

Wer gewinnt denn in einer solchen Gewaltorgie, die man „Krieg“ nennt? Selbst die Siegermächte des Ersten Weltkrieges schauten fassungslos auf die Opfer und Schäden — und schraubten ihre Reparationsforderungen an die Unterlegenen entsprechend in die Höhe. Zur Rechtfertigung der Härte gegen die Verlierer erklärten die Sieger die „Bösen“, insbesondere das Deutsche Reich, zu den allein Schuldigen am Ausbruch des Krieges. Bei den Siegern herrschten Rachegedanken über politische Weitsicht.

Das wiederum rächte sich: Als sie endlich die Härten des Versailler Vertrages zu mildern bereit waren, kam das schon den falschen Kräften in Deutschland zugute, nämlich den Revanchisten und den Strategen des nächsten Krieges: Mit der Demütigung Deutschlands hatte man Hitler die Plattform zum Aufstieg geschaffen, die dieser in der Wirtschaftskrise konsequent nutzen konnte.

Deutsche wie Franzosen, Briten u.a. hatten starke emotionale Bindungen an Begriffe wie „Nation“ und „Vaterland“ entwickelt. Auf dieser Tastatur spielte auch Hitler und führte Deutschland in den Zweiten Weltkrieg. Selbst Graf Stauffenberg, der führende Hitler-Attentäter des 20. Juli 1944, stieß vor seiner Exekution als Letzte Worte den Ruf aus: „Es lebe das heilige Deutschland!“ Es ging ihm also darum, Deutschland vor einem zerstörerischen Hitler zu retten. Es lag ihm wie Anderen fern, die Nation als Wertbegriff in Frage zu stellen.

Und doch muss diese Frage nach alldem gestellt werden. Während die Welt noch in Kategorien dachte, in denen der Nationalstaat, ein Ideal des 19., auch im 20. Jahrhundert einen hohen politischen Stellenwert hatte, entwickelten sich die Blöcke des Kalten Krieges als Teilung der Welt. In Deutschland empfand man die Block-Grenze als besonders schmerzlich, spaltete sie doch die Nation politisch und ideologisch. Die Wiedervereinigung wurde 1949 als Staatsziel in die Präambel des Grundgesetzes geschrieben, auch die DDR verwies in ihrer ersten Verfassung auf die Einheit der Nation.

Als Deutschland 1990 wiedervereinigt wurde, war der Jubel groß, da ja die innerdeutsche Grenze nicht nur eine Nation gespalten, sondern konkret auch Menschen getrennt und Familien zerrissen hatte. Doch so schnell wuchs nicht zusammen, was zusammmengehörte (nach einem Spruch von Willy Brandt). In Westdeutschland, dem „kapitalistischen Westen“ zugehörig, fürchteten Viele, sie müssten von ihrem Wohlstand an die „armen Brüder und Schwestern im Osten“ etwas abgeben. Da war mehr egoistische Besitzstandswahrung als nationale Solidarität in den Köpfen und Herzen. Nation? Ja, aber…

Über diese Haltung wurde viel Kritik und Empörung geäußert. Aber hier zeigte sich auch der wahre Wert des Begriffs „Nation“: Er taugt in erster Linie dazu, die eine gegenüber anderen Nationen abzugrenzen, aber er verbindet nicht die Menschen innerhalb des Landes automatisch zu einer Solidargemeinschaft. Wer sagte denn schon in den 1990er Jahren: „Du bist auch ein Deutscher, also gebe ich Dir etwas ab, und ich zahle auch gern den Solidaritätsbeitrag auf meine Steuern, damit ich Ostdeutschland aufhelfen kann.“ Im Westen wurde viel lieber gemeckert.

Solidaritätsbeitrag auf meine Steuern, damit ich Ostdeutschland aufhelfen kann.“ Im Westen wurde viel lieber gemeckert.

Was also bedeutet uns heute der Begriff „Nation“? In der Nachkriegszeit waren wir in Westdeutschland bereit, uns in Europa zu integrieren, weil die Nazis die deutsche Nation mit Ihrem „Blut-und-Boden“-Gesabbel überstrapaziert und Nationalismus desavouiert hatten. Folge: Von Deutschtümelei wollten die meisten Leute nichts mehr hören. Stattdessen verbanden die Westdeutschen ihr „Wirtschaftswunder“ mit Westorientierung und politischer West-Integration. Andere Nationen teilten aber unsere Erfahrung nicht und meinten weiterhin, Nationalgefühl und Nationalstolz seien positiver Bestandteil eines gemeinsamen, einigenden nationalen Erbes.

So galten die (West-)Deutschen als die eifrigsten „Europäer“ in der EU. In anderen EU-Ländern hingegen propagierten einige Politiker ein „Europa der Vaterländer“. Das sollte heißen: Wir wollen keine Kompetenzen und Rechte an europäische Zentral-Instanzen abgeben, sondern unabhängige Nationalstaaten bleiben. Damit hätte man die Entwicklung zur europäischen Einigung praktisch auf der Stelle treten lassen bzw. verhindert.

Rational betrachtet muss Europa seine Bedeutung in der Welt durch mehr Geschlossenheit erhalten. Nationalegoistische Querschüsse schwächen die EU. Doch wider besseres Wissen schüren einige Politiker immer noch nationale Gefühle und machen die EU schlecht (wobei sie die Vorteile der EU-Zugehörigkeit verschweigen), um auf emotionalen Wellen zu surfen und Wählerstimmen zu sammeln.

Das lässt sich leider in vielen Ländern der EU beobachten – nicht nur 2013/14 in Großbritannien, wo Premierminister Cameron einen anti-europäischen Kurs steuerte und sich damit im Amt zu halten versuchte. (Ironie der Geschichte: Viele Schotten streben nach Loslösung aus Großbritannien, Schottland soll als eigener Nationalstaat aber weiterhin der EU angehören.) Jahre später haben britische Politiker nach einem erbärmlichen Gezänk den „Brexit“ herbeigeführt — entgegen dem Willen vor allem jüngerer Briten, und entgegen den Warnungen aus der Wirtschaft. Der nationale Eigensinn schießt hier ein Eigentor zum Schaden des ganzen Landes.

Noch einmal: Was bringt den Menschen die „Nation“ bzw. der Nationalstaat? Ist der Appell an nationale Gefühle nicht eher ein billiger Trick von Politikern, die Nationalgefühl für ihre fragwürdigen Ziele ausnutzen wollen? Ausgerechnet ein Brite sagte einmal: „Patriotism is the last refuge of a scoundrel.“ (Patriotismus ist die letzte Zuflucht eines Schurken.) Ist Patriotismus nicht nach den Kriegen des 20. Jahrhunderts dermaßen überlebt, dass die Menschen jeden Politiker aus dem Amt lachen müssten, der es noch wagt, Patriotismus einzufordern?

Perspektiven

Die Frage des 21. Jahrhunderts muss lauten: Wie schaffen wir ein Europa, das allen Einwohnern Frieden und ein Auskommen garantiert, ein Europa, in dem die bürgerlichen Freiheiten respektiert werden und jede Art von Diskriminierung total „out“ ist? Die Errungenschaften der Französischen Revolution werden somit weiterentwickelt als Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für ganz Europa. Ein Europa, das die Menschenrechte im ganzen Kontinent garantiert und schützt, wäre auch ein attraktives Modell für den Rest der Welt. Dort würden die meisten Menschen sagen: So etwas wollen wir auch bei uns. Die Vision: An einem solchen europäischen Wesen könnte die Welt genesen.

Der Realisierung dieser Vision steht derzeit ein großes Hindernis im Weg: Nein, ich meine jetzt nicht die Barrieren in vielen Köpfen, sondern die existierende Weltwirtschaftsordnung mit ihren Verflechtungen und global fließenden Kapitalströmen, die noch immer, wie Karl Marx und Friedrich Engels schon 1848 schrieben, um den Globus rasen auf der Jagd nach noch mehr Profit. Die gnadenlose Ausbeutung der Schwächeren treibt auch die Flüchtlinge aus armen Ländern nach Europa, die in ihrer Verzweiflung sogar ihr Leben auf überfüllten Seelenverkäufern im Mittelmeer riskieren.

Europa hat darauf leider noch nicht die wirklich passende Antwort gefunden, passend zum Anspruch einer „Wertegemeinschaft“. Dabei sind unsere Politiker nicht blind: Einige haben vorgeschlagen, den armen Ländern so zu helfen, dass die Flüchtlinge eine Perspektive sehen, sich im Herkunftsland zu ernähren. Doch greifen einige Millionen Entwicklungshilfe aus unseren Steuergeldern viel zu kurz. Nur ein systembezogener Eingriff in wirtschaftliche Machtverhältnisse würde die Perspektive nachhaltig verbessern. „Global Players“, große Konzerne, wo auch immer sie ihren Stammsitz haben und Geld in Steueroasen verstecken, müssten mit eingebunden werden und sich soweit Zurückhaltung auferlegen, dass Schwache in benachteiligten Regionen nicht ruiniert werden.

Doch wer kann sich vorstellen, dass die existierende Geldgier-Ordnung des globalisierten Neoliberalismus sich auf etwas Anderes einließe als Aussichten auf weitere Gewinnsteigerungen? Wer jetzt sagt, das sei eben im System so festgeschrieben, da könne man nichts machen, der lässt sich vom „Erfolg“ dieses Systems blenden. Erst einmal ist es kein festes System mit Regeln, sondern eher ein Haifischbecken. Zweitens wird es immer wieder von Krisen erschüttert: Mal platzt eine Aktienblase an der Börse, mal eine Immobilien-Spekulationsblase, deren Schockwellen eine Weltwirtschaftskrise bewirken. *

Und bei alldem sind es (selbst bei den vielen computergesteuerten Automatismen) immer noch menschliche Köpfe, die denken, lenken und dabei auch mal Fehler machen. Und wer weiß, ob sich nicht bald auch in den neoliberal verseuchten Hirnwindungen einmal eine Erkenntnis Bahn bricht, die den Sinn all dieses hektischen Raffens in Frage stellt und eine Umorientierung ermöglicht?

Wer das für utopisch hält, sollte sich fragen, ob er sich nicht besser gleich in den Sarg legen und auf das Ende warten sollte. Wenn alles so weiterläuft, schafft der Mensch die Menschlichkeit ab und damit auch sich selbst. Wie war das noch mit König Midas im griechischen Mythos? Er bekam seinen Wunsch erfüllt, dass alles, was er anfasse, zu Gold würde. Die Folge: Auch das, was er essen oder trinken wollte, wurde vor seinen Lippen zu Gold…

-SR- April 2014

.

6. „Friede auf Erden“ – ein Wort zum Pazifismus

Wenn man es so sehen will, kann man den Pazifismus unter die utopischen Ideen der Menschheit einreihen. Denn wenn man die Geschichte im Längsschnitt betrachtet, findet man nirgendwo eine historisch belegte Epoche, in der es keine kriegerischen Auseinandersetzungen gegeben hätte. Daraus kann man schließen, dass es auch in Zukunft keinen dauerhaften Frieden auf Erden geben wird.

Man kann aber auch den entgegengesetzten Schluss ziehen und lauter fordern, dass damit endlich Schluss sein müsse, weil endlich Konsequenzen aus den vielen leidvollen Erfahrungen der Menschheit gezogen werden müssten. Und das sei nicht utopisch, sondern möglich – denn der Mensch alias Homo Sapiens legt schließlich Wert darauf, vernunftbegabt zu sein, und die Vernunft rät eindeutig dazu, Konflikte friedlich zu lösen.

Nun, eine kleine Minderheit von Kriegsgewinnlern mag es vernünftig finden, dass Kriege ihnen satte Profite in die Kasse spülen. Aber, wie jeder Mensch weiß, trifft das auf die überwältigende Mehrheit nicht zu: So gut wie alle Menschen wollen in Frieden leben, ohne Todesangst vor mordenden Soldaten oder Massenvernichtungswaffen, sie wollen eine Lebensperspektive mit Aussicht auf ein wenigstens bescheidenes Auskommen, auf Familie und Freundschaftsbeziehungen, auf ein geregeltes Zusammenleben in einem geordneten Gemeinwesen.

Überall da, wo Krieg und Gewalt herrschen, werden diese Bedürfnisse missachtet und mit Füßen getreten. Es ist nicht der Mehrheitswille, der einen Krieg oder Bürgerkrieg vom Zaun bricht, der Terror gegen die Zivilbevölkerung und den Zusammenbruch wirtschaftlicher Strukturen begrüßen würde. Das wohlverstandene allgemeine Interesse will so etwas nicht. Überall auf der Welt wissen die Menschen, dass ein Leben in Frieden wünschenswert ist.

Der altgriechische Dichter Pindaros, der um 500 v.Chr. lebte, schrieb:

Scheint süß ja der Krieg nur dem, der ihn nicht kennt,

schaudert, wenn er naht, vor ihm übers Maß im Herzen.

Diejenigen, die Krieg wollten, suchten ihn immer zu verharmlosen, oft unterschätzten und verklärten sie ihn sogar selbst als großes Abenteuer und Bewährungsprobe für „harte Männer“, als Chance auf Ruhm und Ehre. Auf vielen Darstellungen von Schlachten der Vergangenheit sieht man daher wenig Schreckliches, einige Wenige sterben im Bild Heldentode; so sieht man auch im Bild in Beitrag 9 unten (Schlacht bei Königgrätz) wenig von der Schlacht, also keine von Säbelhieben gespaltenen Köpfe und entstellten Leiber, keine von Kanonenkugeln zerrissenen Körper, und auch nicht die von Kartätschen zerfetzten Leichen von Menschen und Pferden.

Wieso gab es eigentlich an einigen Punkten in der Geschichte so etwas wie Kriegsbegeisterung, wieso gab es Gewaltausbrüche und Pogrome? Das kann nur daran liegen, dass Aufwiegler es verstanden, eine Stimmung zu verstärken und mit von ihnen gesteuerten Vorstellungen zu verbinden, dass es einen Feind gebe, der nun bekämpft werden müsse, und dessen Bosheit so groß sei, dass kein Reden, sondern nur noch Gewalt helfe.

Man sieht mit Erstaunen, wie oft in der Geschichte vernunftbegabte menschliche Wesen auf Kriegsparolen abfuhren oder hereinfielen und tatsächlich zu glauben bereit waren, die zum „Feind“ erklärten Menschen seien „die Bösen“, auf der eigenen Seite walte dagegen das Gute und Gerechte. So arbeitet die Kriegspropaganda: Wir sind die Guten, wir kämpfen einen „gerechten Krieg“, aber die Anderen sind die Bösen, die uns nehmen wollen, was wir haben, und uns an den Kragen gehen. Daher werden im Krieg Schandtaten der eigenen Soldaten möglichst verschwiegen, die des Feindes aber angeprangert zum „Beweis“: Seht, wie böse die sind!

Noch schlimmer wütet der aggressiv gemachte Mob, wenn Religion missbraucht und zu irdischen Zwecken eingesetzt wird. Da wird das Gemetzel zum Gottesdienst erklärt, die Welt soll von bösen Teufeln gereinigt werden, usw. So kann man Menschen in die Irre leiten, die zuwenig Menschenkenntnis, zuwenig Lebenserfahrung, zuwenig Weltläufigkeit besitzen, um den Schwindel kritisch zu hinterfragen. Denn solche Hetze verfängt nur in Köpfen, in denen ein unrealistisches Menschenbild haust, das egozentrisch, wie die Made im Sprichwort, den eigenen Käse für die Welt hält, das bezweifelt, ob die Fremden überhaupt Menschen sind, ja ob es überhaupt Menschen geben darf, die anders denken, anders aussehen, andere Lebensgewohnheiten oder eine andere Gottesvorstellung haben.

Wenn sich Menschen mit solch engem Weltbild zusammenrotten, sich gegenseitig bestärken und aufstacheln, dann kommt es zu Ausschreitungen, Pogromen, Verfolgung von Minderheiten. Und ein solches Gewaltpotential lässt sich auch auf erklärte Feinde lenken, wenn man Krieg plant. Oft sind es gerade die „kleinen Leute“, die geschundenen, ausgebeuteten, deren angestauter Frust sich leicht in gewalttätige Aktionen leiten lässt.

Das kann zu Situationen führen, in denen an der Front ein armer Schlucker dem anderen an die Gurgel geht, nur weil sie verschiedene Uniformen tragen. Dabei hätten sie Grund genug, ihre Gemeinsamkeiten zu erkennen und sich gegen ihre Unterdrücker zusammenzutun. Man kennt auch Erzählungen von Soldaten, die den Feind beobachteten und plötzlich erkannten, dass da auch nur Menschen waren wie sie, und daraufhin nicht auf diese schießen konnten. Das, und nicht das Kriegsgebrüll, ist die wahre menschliche Verhaltensweise!

„Where have all the flowers gone?“ ist ein bekanntes Lied, zumindest in der Generation, die in den USA und dann auch in Europa in den 1960er Jahren gegen den Vietnamkrieg und in den frühen 1980er Jahren gegen die Nato-Nachrüstung mit Atomraketen protestierte und demonstrierte. In dem Lied heißt es: „When will they ever learn?“ (in der deutschen Fassung: „Wann wird man je verstehn?“).

Es gäbe wohl kaum noch Kriege, wenn die Soldaten erkennen würden: Wir sollen auf Unseresgleichen schießen, wir haben aber keinen Grund zum Morden. Daraufhin würden die meisten ihr Gewehr in die Ecke stellen und sagen: Tschüss, da mache ich nicht mit, ich gehe nach Hause! Zurück blieben vielleicht ein paar Gewalttäter und Sadisten. Wenn die sich dann draußen gegenseitig umbrächten, wäre das nicht ganz so schlimm – zumindest wäre die friedliebende Mehrheitsgesellschaft sie los.

Aber dieser „Idealfall“, wenn man so will, tritt ja selten ein. Vielmehr sind die Geschichtsbücher voll von Berichten, wie Soldaten bzw. bewaffnete Banden marodierend die Zivilbevölkerung terrorisierten – oder sogar auf „Befehl von oben“ Gräueltaten verübten, vergewaltigten und plünderten, „verbrannte Erde“ hinterließen. Leider hören wir dazu auch aktuelle Beispiele in den Nachrichtensendungen. Und gerade deshalb ist die Frage aktuell: Warum hört Homo Sapiens nicht endlich auf mit diesem Kriegswahnsinn?

Schaut auf den Menschen, und verschont uns mit den höheren Zielen, für die es sich zu sterben lohnte! Heldentod für die nationale Ehre, Töten für den Glauben, und all dieser Kitsch und Schwachsinn, das gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Hört endlich auf, Phrasen zu dreschen, statt von den wahren menschlichen Werten zu reden! Statt den Tod zu verherrlichen, solltet ihr das Leben preisen, das euch euer Gott geschenkt hat, und davon reden, wofür es sich zu leben lohnt. So wird am ehesten Wirklichkeit, was Manche altklug als Utopie abtun wollen: Friede auf Erden…

-SR- im Juli 2014

Beati pacifici – selig sind die Friedfertigen (eine der Seligpreisungen aus der Bergpredigt)

Bodenmosaik in der romanischen Kirche Groß-Sankt-Martin in Köln

Ergänzung im September 2016: Viele Menschen glauben, es könnte doch bei uns im zivilisierten Europa keinen Krieg mehr geben, schon weil alle für Frieden sind und die Abwesenheit von Krieg zu schätzen wissen. Doch stimmt das, können wir da beruhigt sein? Erfahrungen aus jüngster Vergangenheit warnen uns: Seid wachsam. Ein Beispiel ist der Jugoslawien-Krieg: Die Menschen, die in Jugoslawien friedlich zusammenlebten, konnten sich um 1990 noch nicht vorstellen, dass in den Jahren danach Slowenen, Serben, Kroaten, Bosnier sich gegenseitig überfallen und aufeinander schießen würden.

Und schaut Euch an, was in der Ost-Ukraine vor sich geht… ! —

++++++++++

Dazu ein Essay vom August 2024: „Und den Menschen — ein Wohlgefallen?“ Hier anklicken >Pazifismus aktuell—

.

7. Rückschritt – ja, bitte!

Diese Überschrift ist nicht etwa unsere neueste Marschparole, und wir sind auch nicht vom Überdruß an der Moderne gepackt. Hier geht es vielmehr um das, was in einem Beitrag oben (in 5.) schon als „Barriere in den Köpfen“ erwähnt wurde und das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen mitbestimmt. Eingefahrene Denkgewohnheiten, archaische Gefühlsmuster, atavistische Vorstellungen von der Welt und ihrer „natürlichen“ Ordnung, das sind solche Barrieren, die nicht nur dem Fortschritt oft im Weg stehen, sondern sogar zu Rückfällen in vorzeitige, überholte Muster führen können und damit Fortschritte zunichte machen.

Wovon reden wir hier? Menschen brauchen Orientierung, und je mehr sie von ihrer gegenwärtigen Welt verwirrt und verunsichert sind, desto eher greifen sie auf alte, scheinbar bewährte und verlässliche Ansichten und Verhaltensmuster zurück. So bekommen in Krisenzeiten die Vertreter konservativer oder gar rückständiger Parolen und Ansichten die Chance, bei Menschen Gehör zu finden. Wer scheinbar sicheres Terrain anbietet, zu dem flüchten sich die auf schwankendem Boden Stehenden.

Wer noch tiefer verunsichert ist, glaubt selbst althergebrachten Heilmitteln nicht mehr und verfällt dem Wunderglauben an selbsternannte Heilsbringer, die ganz neue Wundermittel anpreisen und den Weg zum Heil zu kennen vorgeben. Begabte Volksredner und Leute mit charismatischer Ausstrahlung gewinnen in solchen Zeiten leicht eine große Zahl von Anhängern.

Werden wir konkret. Wenn z.B. Hitler das „Führerprinzip“ in Politik und Gesellschaft propagierte, zugleich die Demokratie (speziell die Weimarer Republik) verächtlich machte, dann zeigte er gern mit dem Finger auf negativ erscheinende Seiten der parlamentarischen Demokratie, lobte als positives Gegenbeispiel gegen endlose Debatten und Parteienschacher die Tatkraft und Klarheit eines starken Führers — und präsentierte sich selbst als Retterfigur für das Land.

Das schien Manches für sich zu haben, zumal im Volk die Sehnsucht nach dem „starken Mann“ verbreitet war, der in eine gesicherte Zukunft führen, aber auch die hergebrachte Welt in Ordnung bringen und heilen sollte. Das Volk war an autoritäre Strukturen gewöhnt — sowohl in der Familie, der „Keimzelle des Staates“ (!), wie auch in Politik und Gesellschaft. Bis 1918 hatte es einen Kaiser an der Spitze des Staates. Dann fehlte eine (Landes-)Vaterfigur, die ab 1925 von „Ersatzkaiser“ Hindenburg verkörpert wurde, der aber Hitler im Januar 1933 den Weg zur Macht im Staate öffnete, indem er ihn zum Reichskanzler ernannte.

Hitler tat alles, um diese Macht zu behalten und für sich auszubauen: Er setzte die Verfassung Stück für Stück de facto außer Kraft, vereinigte sofort nach dem Tod des Reichspräsidenten Hindenburg (1934) die Ämter von Reichspräsident und Reichskanzler, vereidigte die Wehrmacht auf seine Person, und nannte sich fortan „Führer und Reichskanzler“. Der entmachtete Rumpf-Reichstag nickte es ab. (Im Volksmund war das Parlament nur noch der „Reichsgesangsverein“, weil er, eh nur noch selten einberufen, seine Hitler-Bejubelungs-Sitzungen mit dem Absingen der Nationalhymne beendete.)

Um an alte, im historischen Bewusstsein verankerte Vorstellungen anzuknüpfen, verkündete Hitler den Aufbruch in ein „Drittes Reich“, mit dem das 1919 durch den Versailler Vertrag gedemütigte Deutschland zu neuer Größe aufgerichtet werde. Besonders sein Propagandaminister Goebbels fand Worte und Begriffe, die ein Bild positiver Erwartung in die Köpfe pflanzte, das bis zu einer pseudoreligiösen Heilserwartung gesteigert wurde. Goebbels scheute sich nicht, Hitler zu einem Messias der Deutschen zu verklären.

Das gekränkte kollektive Selbstbewusstsein wurde gebauchpinselt mit dem Lob auf das deutsche Wesen, gekoppelt mit der „Säuberung des deutschen Kulturlebens“ von allem „undeutschen“ Geist. Damit konnten die Nazis sowohl alles Moderne, vom Gros des Volkes Unverstandene verbannen (z.B. „entartete Kunst“), als auch ihren rassistischen Kampf gegen alles Jüdische inszenieren (und damit wertvolle Teile des deutschen Kulturlebens und der Wissenschaft ins Exil treiben).

Man braucht nur an Heinrich Heines populäres Lied von der Lorelei zu erinnern, dessen Autor in Nazi-deutschen Liederbüchern ein angeblich „unbekannter Dichter“ war, um den Krampf dieser willkürlichen Trennung von jüdischen und – ja was denn – „deutschen“ Kulturschaffenden zu erkennen. Die jüdisch-stämmigen Deutschen waren genauso Deutsche wie die als „arisch“ bezeichneten. Überhaupt war diese ganze „Rassentheorie“ wissenschaftlicher Humbug, da konnten „Rassen“-Forscher noch so viele Messungen an Schädeln usw. anstellen. Aber besonders in Diktaturen finden sich immer auch Wissenschaftler, die ihrer Karriere zuliebe gern politisch erwünschte „wissenschaftliche Erkenntnisse“ liefern.

Die Verfälschung der Wahrheit gelingt der rassistischen Propaganda oft leicht, denn Menschen trennen sich nicht gern von liebgewordenen Vorstellungen und Vorurteilen. Und an Vorurteile wussten die Nazis anzuknüpfen! Das „gesunde Volksempfinden“ wurde gelobt und hofiert, sogar Richter wie der gefürchtete Volksgerichtshof-Präsident Roland Freisler nahmen ausdrücklich darauf Bezug. „Zigeuner“, Homosexuelle und andere, nicht ins Wunschbild des „normalen“ Deutschen passende Menschen wurden ins KZ gesteckt, drangsaliert, ermordet. Damit wurden angeblich „Schädlinge aus dem gesunden Volkskörper entfernt.“

(Eine solche Phrase sollte eigentlich jedem vernunftbegabten Menschen signalisieren: Hier reden Unmenschen. Ihre Untaten sollen durch „höheren Blödsinn“ gerechtfertigt werden.)

Der „normale“, meist vorurteilsbehaftete Deutsche billigte dieses Vorgehen, da er die „Blut-und-Boden“-Mentalität einer agrarisch geprägten Gesellschaft akzeptierte, die Fremdenfeindlichkeit für normal hielt und Außenseiter mobbte und vertrieb. Dabei stand eine solche Mentalität (schon damals!) in krassem Widerspruch zur Realität eines Industrielandes mit internationalen Handelsbeziehungen.

Auf diesem Morast des angeblich „gesunden Volksempfindens“ geht die Saat der Fortschritts-Feindlichkeit auch heute bei einigen Menschen immer noch auf. Wir leben in einer verstädterten Welt, in der der eher weltoffene Lebensstil des Städters die Gesellschaft prägt — und doch gibt es verunsicherte Gemüter, die sich für überholte Ansichten und Parolen gewinnen lassen. Das ist nichts Anderes als ein Leben im falschen Film, d.h. mit dem falschen Bewusstsein, das nicht zur Wirklichkeit passt.

Wer das in evolutionsbiologischer Perspektive sieht, stellt fest: Klar, die Menschheit lebte zehntausende von Jahren als Jäger und Sammler, danach Jahrtausende als Bauern. Erst seit ca. 150 Jahren bildeten sich im Gefolge der Industrialisierung die meisten Städte und Großstädte. Oberflächlich nahmen die vom Land Zugezogenen in der Stadt bald die Lebensformen des Städters an, doch tief im Bewusstsein saß die Herkunft vom Land, aus dörflichen Gemeinschaften… und prägte in verklärter Erinnerung eine Nostalgie nach ländlicher Idylle.

Das lässt sich nicht so schnell löschen. Es braucht sowohl für den Einzelnen wie für Gesellschaften lange Zeit, um neue Traditionen zu etablieren, die der modernen, verstädterten Welt angepasst sind. Dann werden aus Menschen mit engem, xenophoben Horizont, aus vom Fortschritt Verunsicherten, solche, die Fremden vorurteilsfrei und weltoffen begegnen, die eine Weltbürger-Mentalität entwickeln, die sich also nicht allein in einem engen lokalen Rahmen verwurzelt sehen, und die auch nationalistische Überheblichkeit als dumme Ignoranz erkannt und abgelegt haben.

Zu einer solchen Einstellung kann man leicht kommen, wenn man einen gewissen Bildungsstandard erreicht und versteht, dass es auf der Welt viele „beste“ Völker und Kulturen gibt — die alle im Prinzip gleichwertig sind, denn überall haben Menschen versucht, im Rahmen ihrer Lebensbedingungen ein sinnvoll strukturiertes Gemeinwesen zu bauen. Fremde Kulturen sind nicht „fremd“, sie erscheinen uns nur so, weil wir nicht in diesen Ländern gelebt haben und erst einmal unseren eigenen Käse für „normal“ halten: „Die Made hält ihren Käse für die Welt.“ Man kann aber auch ohne einen weiten Bildungshorizont, nämlich durch persönliche Begegnung und Erfahrung, erkennen: Die Fremden sind auch nur Menschen, sie haben dieselben Grund-bedürfnisse wie wir, und es gibt eine große Menge Gemeinsamkeiten.

Wenn man auf Menschen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern schaut, so fragt man sich teilweise, ob sie wirklich im 21. Jahrhundert angekommen sind. Manche scheinen

den Wandel der modernen Welt noch nicht verarbeitet zu haben und sträuben sich gegen den Abschied von alten Vorurteilen, wollen keine Weltbürger werden, verschließen die Augen vor dem Zusammenwachsen der Welt zum „globalen Dorf“, reagieren im Gegenteil auf Globalisierung und weltumspannende Kommunikation mit Rückzug ins Nationale, Regionale und Lokale und verklären die Vergangenheit zu einer kuscheligen Idylle, die es so weiß Gott nicht gab.

Das wäre nicht so schlimm, wenn damit nicht auch alte Werte, die einer früheren, vorindustiellen Gesellschaft angepasst waren, wieder aufleben würden. Die Rückschritts-Orientierung ist verhängnisvoll, denn sie gaukelt Menschen vor, in eine „gute, alte Zeit“ zurückkehren zu können. Das bedeutet Realitätsverlust und Sehnsucht nach einer Utopie: „Rückschritt — ja, bitte!“ ist keine Verheißung, sondern eine Bedrohung, die dem ganzen Land schadet: Mit dieser Mentalität setzt man falsche Ziele. So besteht man sicher nicht die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts — im Gegenteil: Man hat plötzlich auch noch mit Problemen zu tun, die längst der Vergangenheit angehören sollten.

Also: Begreift, dass die Welt sich wandelt und nicht alles bleiben kann, wie es früher (auch nicht) gewesen ist! Blickt nach vorn! Werdet citoyens, und bemüht euch, euren Horizont zu erweitern, werdet Weltbürger!

S. R. 29.08.2014

.

.

8. Lokal, regional, national, kontinental und global

oder: Das Allgemeine findet sich im Konkreten – und umgekehrt

Wie jede Geschichtslehrerin und jeder Geschichtslehrer weiß, kann den EinsteigerInnen in das weitläufige Feld der Geschichte nur schrittweise und nur teilweise die komplexe Stofffülle, dosiert in verdaulichen Happen, nahegebracht werden. Zum Glück gibt es in der Vermittlung der Geschichte ja den Begriff des Exemplarischen: Man greift zu einer für eine Epoche, ein Phänomen, ein häufig auftretendes Forschungsproblem, oder was sonst, einen typischen Fall heraus, der als Beispiel dient und es zunächst erübrigt, alle dazu passenden Fälle zu erwähnen und zu behandeln.

Dieses Prinzip findet Anwendung, wenn etwa die Stadt des Mittelalters betrachtet wird und man dazu als Beispiel eine Stadt wählt, die ausreichendes Quellenmaterial bietet und über eine längere Entwicklung verfügt. Die Schulgeschichtsbücher wählen als Beispiel oft die Stadt Köln, die ja bereits um Christi Geburt entstand und im Mittelalter zur größten Stadt Deutschlands aufblühte.

Wer über dieses Einstiegsstadium hinaus sich weiter interessiert oder gar weiter forschen möchte, stößt fast schon in jedem Reiseführer (nicht nur von Florenz, Prag oder London) auf eine kurzgefasste Stadtgeschichte, die ihm, auf der Basis seines o.a. Einsteigerwissens, erste Anhaltspunkte für weitere Fragen bietet. An Geschichte interessierte Menschen wollen natürlich — über exemplarische Fälle hinaus — früher oder später mehr über ihren Geburts- bzw. Heimatort wissen und sichten die (oft nur spärlich verfügbaren) Informationen.

Die Beschäftigung mit der Geschichte Frechens muss zwangsläufig eingebettet sein in die regionale und allgemeine Geschichte (siehe >Frekena: „Wie Frechen entstand“ 1+2, „Wie kam Audomar nach Frechen?“). Denn Vieles ist quellenmäßig kaum belegt, für Frechen gilt das bis ins späte Mittelalter. Daher muss Manches durch Rückschlüsse und Analogien aus der regionalen und überregionalen Geschichte erschlossen werden. Soll heißen: Wo uns konkrete historische Details fehlen, können wir zumindest annehmen, dass Vieles ähnlich ablief wie in anderen Orten oder Regionen, aus denen mehr Informationen vorliegen.

Für Neuzeit und Zeitgeschichte liegt dagegen vielfältiges Quellenmaterial zu Frechen vor. Dennoch ist eine Stadtgeschichte immer auch mit der regionalen und allgemeinen Geschichte verwoben. Das zeigt sich (geradezu exemplarisch) beim Blick auf die zeitgeschichtliche und jüngste Vergangenheit Frechens, die bis an die Gegenwart heranreicht. Der Historiker W. R. stellt dies im folgenden Beitrag dar:

8.1 Frechen und die Industrie

… oder: die Industrie und Frechen? Auf jeden Fall war und ist es eine enge Beziehung. Und – es ist eine Medaille, die man von zwei Seiten betrachten kann. Einerseits bedeutet Industrie am Ort Arbeitsplätze und womöglich ein gutes Einkommen für viele Einwohner. Andererseits bedeutet sie je nach Sparte Lärm, Dreck und verschmutzte Luft, bei Abbau von Bodenschätzen auch Wegbaggern der Landschaft, der Heimat, und Umsiedlung von Dörfern.

Das alles ist im Allgemeinen bekannt. Nur: Der Teufel liegt im Detail, und hier stellt sich konkret die Frage: Mit welchen Nachteilen wurden Vorteile erkauft, und wie sieht eine mögliche Bilanz von Verlust und Gewinn für den Ort Frechen aus?

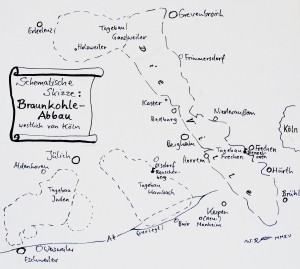

Was konkret den Braunkohle-Tagebau westlich von Köln betrifft, so könnte man den historischen Ablauf wie folgt beschreiben: Da kommen Großunternehmer, die bereits im Osten, in Mitteldeutschland, mit dem Abbau von Braunkohle in großem Stil erste Erfahrungen gemacht haben, ins Rheinland und sehen sich den gekleckerten Abbau in vielen kleinen und kleinsten Gruben an, kommen zu dem Schluss, dass sich hier mit größerem Kapitaleinsatz großflächig große Gewinne machen lassen, und fangen an, Land zusammenzukaufen, um große Abbaugebiete zu bilden, die man mit Maschineneinsatz in großem Stil ausbeuten kann.

Man nimmt Geld in die Hand und bietet den Landbesitzern schnelles Cash, das viele sehr verlockend finden, und den Einwohnern umzusiedelnder Dörfer an anderem Ort die Möglichkeit, sich in moderneren Neubauten einzurichten. Wer trotzdem an der Heimat hängt und nicht wegziehen will, muss erleben, wie sich sein Dorf entvölkert, wie erste Häuser verfallen oder abgerissen werden, und dass bald die Kneipe, der Bäcker und der Dorfladen dicht machen. Was vertraute Heimat und lebenswert schien, zersetzt sich zusehends. Wer will da noch bleiben, wenn er nicht den Vorsatz gefasst hat, aus Prinzip der Übermacht die Stirn zu bieten?

Doch der Widerstand stößt an Grenzen: Das Land hat Gesetze gemacht, die die Großunternehmen mit den nötigen Möglichkeiten ausstatten, ihre Interessen zum Wohle der Allgemeinheit (z.B. Sicherung der Energieversorgung) gegen Einzelinteressen durchzusetzen. Wer gegen Abbaupläne klagt, scheitert an diesen legalen, d.h. per Gesetz aufgerichteten Barrieren. Und Widerstand regt sich ohnehin kaum, da die Interessen kaum divergieren: Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften arrangieren sich mit dem größten Arbeitgeber in der Region, Stadt- und Gemeinderäte nehmen vom ohnehin größten Gewerbesteuer-Zahler großzügige Hilfen bei gemeinnützigen Projekten (z.B. Sportstätten) entgegen, und viele Vereine der Region erhalten Spenden bzw. Sponsorengelder. Wer will da den Mund aufmachen und laute Kritik äußern, um womöglich als Querulant ins Abseits gestellt zu werden?

Dies alles greift ineinander wie eine gut geölte Maschinerie. Oft sind die kommunalen Entscheidungsträger ja auch personell verbandelt mit dem größten Arbeitgeber der Region, z.B. sitzen Angestellte des Großunternehmens auch als Stadtverordnete in Gemeinderäten, Stadtparlamenten, oder im Kreistag und im Landtag, und manch ein hochrangiger Angestellter wechselt in politische Ämter oder in leitende Funktionen in Landesministerien, und ggf. wieder zurück. Da wundert es niemanden, dass es bei politischen Entscheidungen auf kommunaler, Kreis- und Landesebene selten Interessenkollisionen zwischen dem Großunternehmen und der Politik gibt.

Deshalb sind, wie oben schon gesagt, die Interessen des Großunternehmens fast deckungsgleich mit dem Allgemeinwohl, was dann auch in Gesetzesform für den Bergbau gegossen wird. So prallen Proteste von Bürgern gegen neue Abbaugruben und damit verbundene Landenteignungen und Umsiedlungen an der gültigen Rechtslage ab, die quasi natur- und gottgegeben das Großunternehmen schützt. Wer auch immer im Land regiert, es sind mehrheitlich Kohlefreunde.

Frechen hat damit konkret inzwischen nicht mehr viel zu tun: Die großen Braunkohlegruben auf der Ville, die um die Mitte des 20. Jahrhunderts u.a. die Umsiedlung von Benzelrath, Grefrath und Habbelrath verlangten, sind längst Geschichte, sind rekultiviert, d.h. neu gestaltet als Ackerland oder Forstgebiete. In der Landschaft am Papsthügel oder Boisdorfer

See lässt sich gut radeln und wandern, und im Verlauf von Jahrzehnten entsteht so etwas wie eine Erholungslandschaft, der man bald nicht mehr ansehen wird, dass sie neu angelegt wurde und keine in Jahrhunderten gewachsene Kulturlandschaft ist.

Sicher, es fehlen hier die historischen Siedlungen, Landmarken, Kirchtürme und Burgen – doch in zwei bis drei Generationen werden sie nicht mehr vermisst; das 21. Jahrhundert schlägt in Büchern mit alten Fotos die Erinnerung an Geschichte und Heimat nach, von der die Großeltern früher erzählt haben. Deren Kinder fanden Arbeit bei Rheinbraun, und z.T. noch bei RWE Power, bis auch dort Arbeitsplätze rar wurden. Zugleich wurden Proteste gegen neue Riesengruben lauter, für die RWE große Altwälder (Hambacher Forst) rodet und weitere Siedlungen und historische Bauten abräumt. Angesichts einer sich verändernden Lage in der Energie-Erzeugung und -versorgung wurde auch die Braunkohle-Verstromung zunehmend als wenig effizient, aber Schadstoffe emittierend und sehr klimaschädlich kritisiert.

Quarzsand-Abbau in Frechen: Ganz hinten erkennt man die Säulen des Buchenwaldes (2010), links neue Aufforstungen

Im Schatten des großflächigen Abräumens von Landschaft für den Braunkohle-Tagebau fällt dann kaum noch auf und ins Gewicht, dass am Rande von Frechen noch weiter gebaggert wird: Für den Abbau von Quarzsand verschwindet alter Buchenwald zwischen dem Quarzsandwerk und der Autobahn A4. Zwar forstet auch die Quarzwerke AG im Rücken ihrer Bagger die Grube neu auf, doch auch hier hinterlässt der Tagebau eine nachhaltig veränderte Landschaft.

Was dem menschlichen Auge höchstens indirekt erkennbar wird, ist z.B. die Absenkung des Grundwasserspiegels infolge der tiefen Grabung, wo ständig Grundwasser abgepumpt wird, damit die Grube nicht vollläuft. Das Flüsschen Erft fließt friedlich dahin, ist aber in Wahrheit längst ein künstliches Gewässer, gespeist aus dem abgepumpten Grubenwasser — und damit auch reguliert, sodass es nicht mehr die Überflutungen und Sümpfe im Erfttal gibt wie noch im 19. Jahrhundert. Und der Frechener Bach, der früher durch Frechen floss, existiert nur noch theoretisch in einem Abschnitt entlang der Bahngleise zwischen Frechen und Stüttgenhof.

Der Braunkohletagebau mit seinen immensen Abpump-Mengen hat u.a. Schäden an historischen Gebäuden nach sich gezogen, die dem Abbaggern entgangen sind: Schloss Türnich z.B. erlitt Risse im Mauerwerk, weil die Eichenholzstützen, die vor Jahrhunderten in den sumpfigen Boden der Erftniederung gerammt wurden, durch die Absenkung des Grundwasserspiegels trocken fielen und zu verfaulen begannen. Ähnliches geschah an Teilen von Schloss Bedburg und anderswo.

den sumpfigen Boden der Erftniederung gerammt wurden, durch die Absenkung des Grundwasserspiegels trocken fielen und zu verfaulen begannen. Ähnliches geschah an Teilen von Schloss Bedburg und anderswo.

Doch ehe Rheinbraun bzw. RWE Power die Eigentümer entschädigte, mussten diese z.T. langwierige Prozesse führen. Die Schäden an Schloss Türnich etwa sind beträchtlich, das Hauptgebäude (Foto links von 2015) ist seit Jahrzehnten unbewohnbar. Eine Einigung zwischen den streitenden Parteien kam erst vor Kurzem zustande.

Ein anderes Problem ist der Feinstaub, den der Wind in der trockengelegten Grube aufwirbelt und hinausträgt. Das fällt sogar dem menschlichen Auge auf, das beim Besuch an den großen Braunkohlegruben von Hambach und Garzweiler sieht, welche Wolken gröberen Staubs sich bei stürmischem Wind erheben. Anwohner der umliegenden Ortschaften bemängeln, dass Messstationen für Feinstaub z.T. nicht dort stehen, wo sie nötig wären.

Schon fernab von Frechen, vor Erkelenz, liegt Garzweiler II, wo noch viel Kohle gefördert werden soll. Problem 1: In den heutigen Abbaugebieten liegt der Kohle-Flöz sehr viel tiefer als z.B. damals auf dem Villerücken. Es wird also viel mehr Abraum bewegt, folglich entsteht auch ein bedeutend größeres und tieferes Loch in der Landschaft als in den früheren Abbaugebieten. Durch tief gehende Grundwasserabsenkung werden damit auch weiter entfernte Gebiete in Mitleidenschaft gezogen, wo Feucht- und Waldgebieten Austrocknung droht.

droht.

Problem 2: Was passiert nach der Auskohlung des Riesenlochs? Der Betreiber will z.B. für den Tagebau Inden eine kostengünstige Lösung: Statt Auffüllen mit Abraum ein Volllaufenlassen mit Wasser. Die von RWE Power favorisierte Lösung soll der Öffentlichkeit schmackhaft gemacht werden als neues Erholungsgebiet an einem See bei Inden, mit Wassersportmöglichkeiten etc. Kritiker warnen vor dem enorm tiefen Gewässer („Indener Ozean“), das biologisch weitgehend tot bleiben würde. Außerdem könnte es dort lange Zeit immer wieder zum Abrutschen von Hang- und Uferteilen kommen, zumal es Jahrzehnte dauern würde, bis der See vollgelaufen wäre.

Und angesichts der jüngsten Entwicklung auf den Feldern der Energie- und der Klimapolitik wird der Sinn des Großprojekts Garzweiler II angezweifelt. Überhaupt ist es fraglich, inwieweit diese Rahmenbedingungen den Braunkohletagebau langfristig noch wirtschaftlich machen — auch wenn die Lobby von RWE Power, Vattenfall und anderen Interessierten ihren Einfluss geltend machen wird, damit für sie die Weichen günstig gestellt werden.

Frechen hat, wie gesagt, mit dem Wirtschaftssektor Energieerzeugung nicht mehr viel zu tun. Die Stadt hat in den vergangenen Jahrzehnten auf diese absehbare Entwicklung reagiert und einen Strukturwandel hin zum Sektor Handel und Dienstleistungen vollzogen. Viele Firmen haben sich – in verkehrsgünstiger Lage zu den Autobahnen – neu angesiedelt. Die Stadt hat neue Gewerbegebiete erschlossen und vermarktet, nachdem sie 1975 Marsdorf an Köln abtreten musste.

Frechens Verhältnis zur Industrie muss man also heute mit anderen Augen sehen. Nur noch wenige Industriebetriebe sind vor Ort, die meisten Arbeitsplätze bieten längst die Firmen in Handel und Dienstleistungsbereich. Selbst die Quarzwerke mit Abbau und Aufbereitung von Bodenschätzen bieten heute weniger Arbeitsplätze als noch vor einigen Jahrzehnten — infolge fortschreitender Maschinisierung, Automatisierung und Computersteuerung. Von den vielen Steinzeugwerken des vorigen Jahrhunderts ist allein Rhenania an der Kölner Straße geblieben. Auf dem Gelände der ehemaligen Steinzeugfabrik Cremer&Breuer entstand ein weiteres Gewerbegebiet – was sonst?

Rückblickend mag jeder für sich entscheiden, wie das Verhältnis von Gewinn und Verlust für Frechen in seiner Beziehung zur Industrie war und ist. Ob jemand den Verlust historischer Substanz wie z.B. von Burg Benzelrath hoch, weniger hoch oder verschmerzbar findet, hängt sehr von seiner persönlichen Einstellung ab. Wer Sinn für Geschichte und Denkmalschutz hat, muss diesen Verlust bedauern. Aber diesen Sinn findet man nicht überall, auch nicht immer bei den Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Politik.

Hier bewahrheitet sich im Zweifel der alte Spruch: „Wenn Einer ein Ding von zwei Seiten sehen kann, hat er bestimmt kein Geld darin stecken.“ Wo satte Gewinne winken, setzt man sich umso  leichter über Bedenken hinweg: Das sah man schon bei der Niederlegung der Spiesburg mitten in Frechen 1830, als das Burggelände parzelliert und verkauft wurde. In Köln verfuhr man ähnlich mit der großen mittelalterlichen Stadtmauer, kaum dass der Dom im Jahre 1880 endlich fertiggestellt war. Und Rheinbraun verzichtete 1954 auch nicht auf die Beseitigung der Burg Benzelrath (Abb. rechts) am Rande des Abbaugebietes; denn in diesem Bereich stand der Kohleflöz sozusagen dicht unter der Grasnarbe, sodass man leicht an viel Kohle kam.

leichter über Bedenken hinweg: Das sah man schon bei der Niederlegung der Spiesburg mitten in Frechen 1830, als das Burggelände parzelliert und verkauft wurde. In Köln verfuhr man ähnlich mit der großen mittelalterlichen Stadtmauer, kaum dass der Dom im Jahre 1880 endlich fertiggestellt war. Und Rheinbraun verzichtete 1954 auch nicht auf die Beseitigung der Burg Benzelrath (Abb. rechts) am Rande des Abbaugebietes; denn in diesem Bereich stand der Kohleflöz sozusagen dicht unter der Grasnarbe, sodass man leicht an viel Kohle kam.